她要坐牢?这瓜也太炸裂了

明星离婚互撕,早已见怪不怪。

像潘粤明和董洁、大S和汪小菲等昔日的模范夫妻,眨眼间就反目成仇。

种种抓马大戏,每次都能刷新三观。

但,没想到还有更夸张的。

竟然到了坐牢的地步。

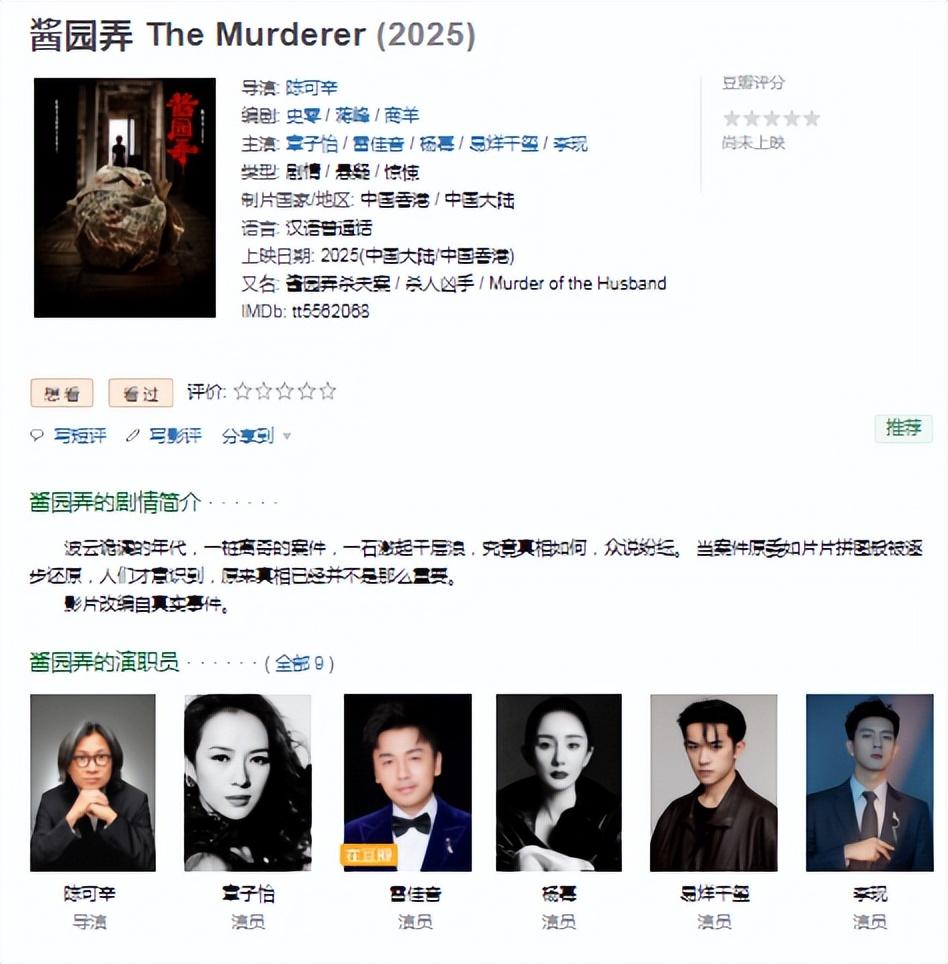

前不久,福原爱遭前夫刑事控诉。

或面临2年以上,20年以下监禁。

一时之间,全网炸了锅。

有人斥责前夫绝情,送孩子妈入狱的操作闻所未闻;

但也有人认为,福原爱有错在先,这样的结果是咎由自取。

到底如何看待这件事呢?

鱼叔想到了一部电影,从离婚纠纷到舆论环境,与此事有诸多相似之处。

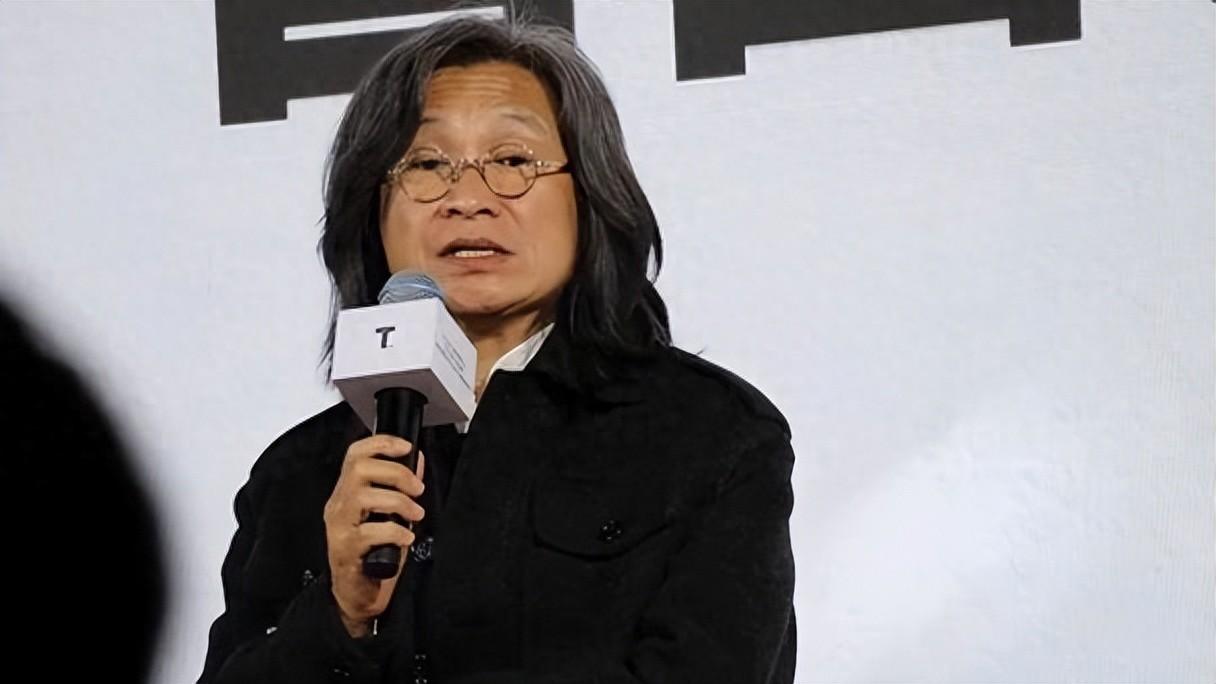

导演茹斯汀·特里耶,刚拍出了年度神作《坠楼死亡的剖析》。

这部旧作中,同样不落俗套地观照了婚姻问题。

或许能借由这部片,帮我们换个角度看问题——

福原爱与江宏杰的离婚纠纷,之所以升级为刑事案件。

原因出在孩子的问题上。

自两年前,传出婚变后不久,他们为争夺孩子的抚养权,开始了漫长的离婚官司。

法院最终判决,孩子抚养权归男方。

但后续,福原爱没有履行判决结果,执意带走了孩子。

江宏杰曾召开记者会控诉福原爱彻底失联,导致他一年多没见到孩子。

最近又有报道称,江宏杰已经向警视厅提出刑事控诉,警方已经受理。

一旦定罪,福原爱恐将背上诱拐未成年的罪名,面临2年以上,20年以下有期徒刑。

而她这边也回应,已经找好了律师,做好了应战准备。

这部电影中,男女主的情况也差不多。

因为孩子的缘故,两人婚后陷入了无休止的拉锯战。

原本,他们的离婚官司早就尘埃落定。

法院判决,两个孩子都归母亲抚养。

只允许特定时间,在母亲在场的情况下,父亲可以探视孩子。

但,父亲却无视法院裁决。

不仅没有在规定的探访时间前来,还偏挑女主不在的时候上门。

在女主明确拒绝之后,他也执意不离开。

在楼下反复徘徊,透过窗窥视屋内动静,还不断向女主家打骚扰电话。

保姆耐不住他的软磨硬泡,放他进了门。

只见他大摇大摆地冲进房子里接触孩子。

还大加指责保姆没有照顾好孩子。

保姆只得向女主打电话求助。

随后按女主的要求,带着两个年幼的孩子离开家,去女主的工作地点与其汇合。

这更加激怒了男主,他情绪激动地谩骂这一切。

最后直接动手,在光天化日之下抢走孩子。

还为此打伤了劝和的路人,当即被警方带走。

一旦被起诉,就要面临牢狱之灾。

其实看到这里,鱼叔有点不理解。

就像关于福原爱事件的争议中。

很多人也表示了同样的困惑——

如果不满意裁判结果,为什么不能好好沟通协商,或者靠法律手段夺回孩子的抚养权。

而是选择公然蔑视法律,直接抢走孩子,为此还故意搬家,与前夫彻底断联。

逼得孩子父亲动用刑事手段,让她的处境越来越被动,这岂不是得不偿失呢?

这部电影中,男主的律师朋友一开始也持有这样的态度。

他觉得明明是很简单的问题。

既然法院已经做出了裁决,要么服从裁决,要么用法律手段改变结果。

非要剑走偏锋,就只能自食其果。

「你搞砸了,就这么简单。」

在男主的恳求下,律师朋友跟着他去了女主家作协调。

交流一番后,才意识到事情远比他想象中的更难办。

男女主一见面就吵个不休,根本无法正常交流,怎么劝都劝不动。

耐着性子听下来,又觉得双方都说得没有问题,每个人的做法都情有可原。

男主不再是一个「强势的前夫」,成了「委屈的父亲」。

他解释,法律规定的探访日他有事来不了。

只因实在太想念孩子,只好次日上门,并且也提前给女主留了言。

为此他精心挑选了花束和玩具,他只是想单纯地履行一个父亲的义务。

哪知,女主完全不让他见孩子,还到处说他要「绑架孩子」。

他后来发现,保姆居然把孩子带到街上。

时值总统大选决战日,街上挤满了示威游行的人。

他觉得孩子还那么小,出现在这种场合太危险了。

但尝试与女主和保姆沟通都未果。

他无计可施,愈发焦虑,最后决定自己带孩子回家,结果当场被扭送进了警局。

别提多委屈了。

女主也不再是「自私的母亲」,而是「担惊受怕的弱女子」。

她没有绝情到不让孩子见父亲。

但在探访日,她等了整整一天都没等到前夫。

因为工作太忙,她也没有看到对方的留言。

她的工作是电视记者,大选日必须奔走在一线做实时报道,这是最忙碌的时候。

所以她当日早早离开家,把小孩托管给保姆,悉心交代了一切事宜。

特别提醒他,不要让前夫进门,为此还委托了邻居帮忙。

原因是,之前,前夫因为孩子曾大打出手伤过人,还进过精神病院。

她一直担心对方情绪失控,伤到小孩。

所以后来,一听保姆说前夫回了家,就马上要求保姆把孩子带到自己工作地点附近。

哪怕那里人流量巨大,她还是觉得前夫更具威胁性。

在二人的争吵中,鱼叔注意到一个反复出现的信息——

影片发生背景是法国总统选举日当天。

数不清的人走上街头参与游行队伍。

人们站在不同立场,声明自己的主张,为自己的权益而战。

这不仅为孩子争夺战提供了同样混乱的发生空间,也提供了一个特别的切口帮我们去理解这段关系。

正如不同政见者的对峙,他们的症结不是对错问题,而是立场问题。

他们都将孩子放在第一位考虑问题 ,但他们又早已各自为营,就注定会走到两相对立的境地。

影片从头到尾都在营造一种失序嘈杂、混乱不堪的氛围。

室内,孩子啼哭不止,玩具散落一地。

保姆、母亲都心力交瘁,耐心磨尽,找不到一劳永逸的解决途径。

室外,人们争执不休,口号代替观念。

女主的采访镜头下,人们各执一词,相互攻讦,充斥着怨愤和戾气。

无论是私人空间,还是公共领域,缺失的都是「理解」。

人与人之间,丧失了平和对话、平等沟通的可能。

男女主之间,无法心平气和交流。

为了孩子这一目的,他们利用自己的优势,握住对方的把柄。向昔日爱人放出冷箭。

和福原爱的情况一样,他们很难靠私下协商和法律手段变更抚养权,才会陷入极端境地。

电影中的世界,更无异于一个巨大的回音室。

每个人都在呼喊,都在控诉。

但在喧嚣之中,人真正听到的不是他人的声音,而是自己的回声。

所有的争吵,不过只是在一遍又一遍地强化着自己的成见。

像律师朋友,以及鱼叔自己,一开始都坚信问题出在男主身上。

而当目睹二人相处的现实时,看法才开始发生动摇。

具体的生命经验和复杂的理性思辨,才是帮我们真正开启理解之门的钥匙。

如若无视这些,任由立场高于一切,就会习惯性地站队,以固有的印象作出简单粗暴的审判。

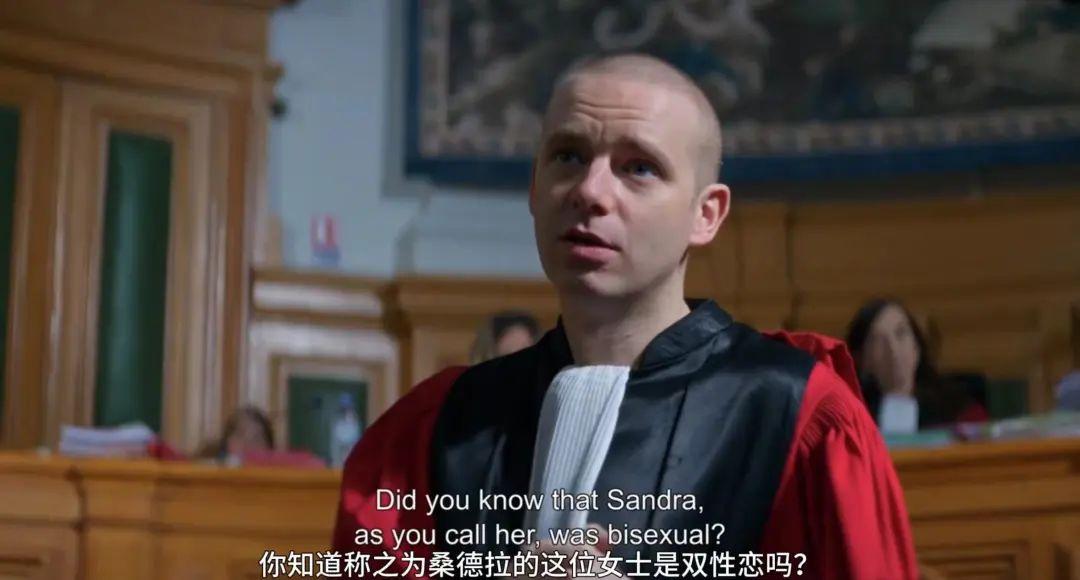

就像导演茹斯汀·特里耶在她的新作《坠楼死亡的剖析》中描绘的那样。

女主角的双性恋取向曝光后,立刻被扣上了滥交、勾引、私生活混乱的帽子。

偏见成了最好用的武器,它可以操纵舆论,甚至扭曲真相。

现在围绕福原爱事件的讨论声也很相似。

有人从性别的角度,无条件站在女性、母亲这一方;

有人拿出轨说事,觉得作为过错方的福原爱没有资格争取抚养权;

更多的则瞄准了地域因素,嘲讽台湾人。

实际上,每次一有明星离婚,都会引发类似讨论。

扑朔迷离的新闻碎片,会被不自觉地拼凑出完整的叙事。

有豪门梦碎的大女主故事,有出轨背叛的狗血爱情故事,有被现实磨损激情的庸常故事……

一如片中不同党派的主张,一旦一开始就定好了叙事基调,便会选择性忽视异样的声音。

人们沉浸于自己编织的故事里,为假想中的角色不甘、遗憾或心碎。

与其说是真正关心他们。

更像是借是他们的战争,巩固自己的信念。

但就如苏珊·桑塔格所言:

「当问题涉及观看他人的痛苦时,任何“我们”都不应被视为理所当然。」

比起自我满足于有限的成见,我们更需要的是看见和理解他人的复杂。

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000

- 0000